2005年、フランスで映画化

感想

こんにちは。 月子です。

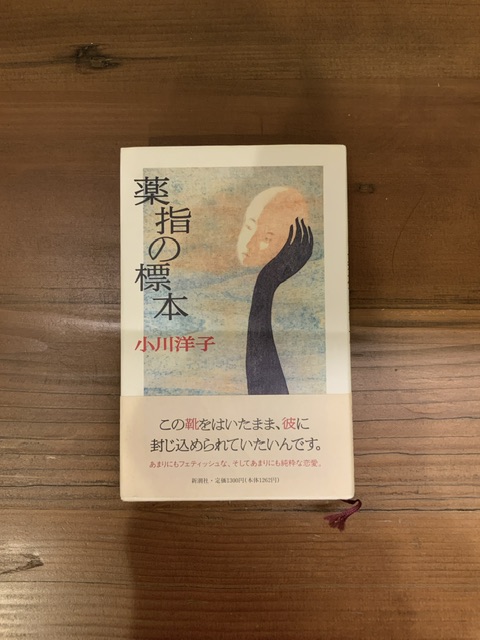

今回ご紹介させて頂く本は

小川洋子さん著作の

『薬指の標本』です。

✰⋆。:゚・☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・☽:゚・⋆。✰⋆。:゚・

しとしと雨が降っているような

秘めやかな静けさ…。

背後に潜む、妖しく甘美な恐ろしい狂気。

その魔の渦に引き摺り込まれながらも

美しい世界観に

うっとりとしてしまう。

狂気に満ちた物語のはずなのに

ただただ美しい。

そう…怖いくらい美しいのです。

ゾクッと背筋を凍りつかせながら

その芸術的で

濃密に形作られた世界に

どっぷりと浸りました。

恍惚感に酔いしれた

幸福な読書時間でした。

小川洋子さんは

とても人気のある作家さんです。

小川洋子さんの唯一無二の世界観は

もう、好きとしか言いようがありません。

本作ももれなく

魅惑的な一冊でした

よろしければあなたも是非

手に取ってみてくださいね。

ご一緒に

読書という至福の世界へ

旅しましょう。

おしまい。

あらすじ

楽譜に書かれた音

愛鳥の骨

火傷の傷跡…。

人々が思い出の品々を持ち込む

「標本室」で

働いているわたしは

ある日標本技術士に

素敵な靴をプレゼントされた。

「毎日その靴をはいてほしい。

とにかくずっとだ。いいね」

靴はあまりにも足にぴったりで、

そしてわたしは…。

奇妙な、そして

あまりにもひそやかな

ふたりの愛。

恋愛の痛みと恍惚を

透明感漂う文章で描いた

珠玉の二篇。

(ソース:紀伊國屋書店)

靴磨きは予言した。

“今すぐ脱がなきゃ、逃げられない。

絶対にこの靴はお嬢さんの足を自由にしないよ“

標本技術士から贈られた

その黒いハイヒールには

恐ろしい秘密が隠されていた・・・。

あまりにもフェティッシュな

そして、あまりにも純粋な恋愛を

密やかに語る表題作ほか。

日常の裂け目に

絡めとられてしまう女を

独特の透明感漂う文体で描く

珠玉の二篇。

(ソース:帯より)

著者紹介

小川 洋子(おがわ ようこ)

1962年3月30日生まれ。

岡山県岡山市中区森下町出身。

兵庫県西宮市在住。

早稲田大学第一文学部

文芸専修

既婚で長男がいる。

祖父は金光教の教師であり

両親とも金光教の信者という家庭で育つ。

父親は国家公務員。

生家も教会の敷地内の離れだった。

教会では祖父母、伯父伯母。従兄らが暮らしていた。

18歳の大学の夏休みに

古本屋の100円本売り場で

金井美恵子『愛の生活』を買い、

「自分もこういうものが書きたい」と

自分の基本とする小説を発見し、

その後も座右の書の1つにしている。

大学4年生のとき、海燕新人文学賞に応募するが、第一次審査で選に漏れる。

倉敷市の川崎医科大学中央教員秘書室に就職。

1986年9月21日、川崎製鉄の製鉄エンジニアの男性との結婚を機に退職し、

小説の執筆に取り組む。

夫は当初、小説を書いているのを知らなかった。

1988年、再度、海燕新人文学賞に応募する。

大学の卒業論文として提出した

「情けない週末」を書き直して

『揚羽蝶が壊れる時』というタイトルで投稿。

同年9月8日、海燕新人文学賞を受賞。

(ソース: ウィキペディア)

受賞歴

・1988年『揚羽蝶が壊れる時』

海燕新人文学賞

・1991年『妊娠カレンダー』

芥川賞

・2004年『博士の愛した数式』

読売文学賞

本屋大賞

・2004年『ブラフマンの埋葬』

泉鏡花文学賞

・2006年『ミーナの行進』

谷崎潤一郎賞

・2008年 The Diving Pool(英語版)(「ダイヴィング・プール」「妊娠カレンダー」「ドミトリイ」の3中編を集めた英訳アンソロジー)

シャーリー・ジャクソン賞(英語版)

・2012年『ことり』

芸術選奨文部科学大臣賞

・2013年 早稲田大学坪内逍遙大賞

・2020年『小箱』

野間文芸賞

・2021年 菊池寛賞

・2021年 紫綬褒章

(ソース: ウィキペディア)

作風

作風は、日本の伝統である「私小説」からは遠く、

内田百閒や川端康成の幻想小説に近い。

初期から現在にいたるまで題材は変化しているが、

物語展開で読者にカタルシスを与えるのではなく、

現実の隙間にあるどこでもない場所、

それ故に普遍的に存在するような異世界を描く。

初期の装飾的な文体が

次第に鳴りを潜め、

幻視感を恐怖だけに頼らず、

平易な文体で表すように変化して、

円熟味を増している。

小説を書くときに一番重要視していない要素は「ストーリー」だとし、

「とにかく描写につきる」という。

人物の内面という形のないものから構想を始めるのではなく、

まず、場所や情景や物など、

人物の周辺にあるものが語りだすまで

徹底して描写を膨らませ、映像化する。

自分はそれを書きとっているというイメージだと語る。

ストーリーはそれらを収めて読み手に届けるための器であり、

人物の内面はそれぞれの読み手の中に生まれるもの。

ストーリー自体で見せようとするのは

小説というものの本来的な目的ではないとしている。

随筆も多作であり、

「描写につきる」作風は

小説と同様に一貫している。

(ソース: ウィキペディア)